| Home/Il Museo/Collezioni /Italia|Europa| Messico Messico | Mostre

permanenti/

La maschera medievale| La danza delle spade |

|

|

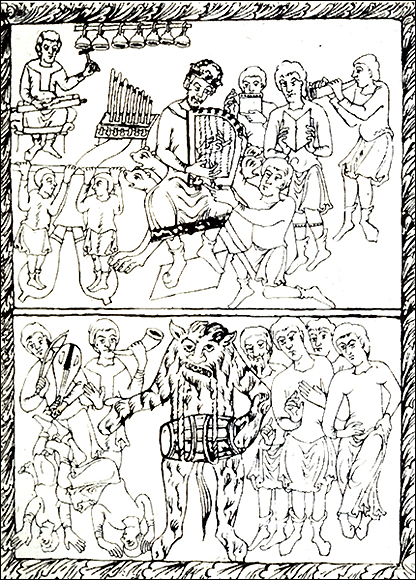

Nel

medioevo la musica popolare di norma si connetteva al canto e soprattutto

alla danza, fatto questo del tutto contrario alla morale propugnata dalla

Chiesa, che dal canto suo proponeva un’esperienza musicale alta,

spirituale e non corporea, melodica e non ritmica, come si evince da questa

illustrazione dell’XII secolo, di chiaro intento didascalico.

La contrapposizione è fra musica celeste (colta ed ecclesiastica) e musica infernale (incolta e popolare). Le due sezioni – in alto la prima (con riquadro più grande) e in basso la seconda (con riquadro più piccolo) chiariscono una evidente gerarchia di valore. Le opposizioni categoriali sono altrettanto significative: in alto un serafico David, con un sorriso appena accennato, nel gesto di pizzicare delicatamente una cetra; in basso un essere dagli spiccati tratti zoomorfi, dal corpo completamente coperto da un manto peloso, con coda, volto barbuto e bocca contratta in un ghigno satanico : chiara versione demonizzata dell’uomo selvaggio (o dell’orso, sua classica variante antropizzata a causa della posizione eretta che l’animale può assumere), figura centrale del folclore carnevalesco e dell’universo mitico medievale; quanto agli strumenti, come ha sottolineato Jean Claude Schmitt, “al ritmo cadenzato dei soffietti dell’organo, alla serie ordinata dei campanelli e al suono del flauto, si oppone la percussione violenta del tamburo”. Alla compostezza degli altri personaggi raffigurati nel riquadro alto, possiamo infine contrappore la disinvolta dinamica dei personaggi del riquadro basso, fra cui spiccano danzatori acrobatici (a sinistra) o intenti (si noti la postura a piedi |

|||

Musica celeste e musica infernale. Salterio, XII secolo, ms.B 18, f.1, biblioteca St. John College, Cambridge. |

incrociati) nella figura del “turbine”, per inciso un richiamo alla “danza selvaggia” di Erodiade/Salomè, figura all’epoca strettamente collegata al sabba stregonesco. |

Il Bene, dunque, contro il Male, come nel caso estremo di uno dei rituali popolari più diffusi (e demonizzati dal clero) di tutto il Medioevo, lo charivari, che consisteva in un corteo danzante mascherato accompagnato da una musica realizzata non soltanto con strumentazione popolare tradizionale, ma anche ritmata attraverso una rumorosissima gazzarra segnata dall’uso assai improprio di singolarissimi “strumenti”. |

|

Figure

mascherate dello charivari. Roman de

Fauvel, miniature, XIV secolo, ms. B. N. f. fr. 146, f.34. |

| Nell’armamentario

più consueto di una tale musica (o “paramusica” secondo

la nota espressione di Claudine Marcel-Dubois) spiccano, oltre a tamburi,

sonagli e campanacci, arnesi da cucina o altri utensili destituiti dalla

loro originaria funzione. Il tratto della paramusica

costituiva una componente fondamentale di questo rituale, diffusissimo

per tutto il il medioevo e volto a sanzionare comportamenti non condivisi

dalla comunità come in particolare le nozze tra individui con forti

disparità d’età e dunque, presumibilmente, poco o

per nulla fertili. Ed ad opporsi al “matrimonio che non s’ha

da fare” erano proprio le organizzazioni giovanili (badie) non a

caso organizzate nei rituali mascherati con tratti di osceno rovesciamento

carnevalesco e attributi sistematicamente rinvianti alla figura del “selvaggio”,

espressione mitico-rituale delle leggi naturali e del principio carnevalesco

della fecondità, umana e cosmica.

|

|

Si potrebbe del resto aggiungere, sempre a proposito di maschere e di charivari, che nel teatro popolare italiano del secolo XVI (la cosiddetta “Commedia dell’arte” o “Commedia delle maschere”), il tratto saliente dei primi Zanni, figure di servi che con gli strumenti dell’inversione carnevalesca propiziano i matrimoni dei giovani amorosi contro l’opposizione (e talvolta la diretta concorrenza) dei “vecchi”, è per l’appunto l’aspetto denso di attributi tipici del “selvaggio” a costituirne la fisionomia più spiccata; e lo stesso diabolico Arlecchino, la più celebre delle maschere zannesche della Commedia dell’arte, conserva significativamente il nome (Hellequin) della semidivinità folclorica che guidava lo charivari medievale, come documentato nel Roman de Fauvel. |

|

Maschera zannesca. Affresco di Alessandro Scalzi detto il Paduano (particolare), XVI secolo, Narrentreppe, Castello di Trausnitz. |

| Bibliografia De Bus, G., De Pestain, C., Roman de Fauvel, introduzione, nota al testo, traduzione e note a cura di M. Lecco, (Nuova Biblioteca Medievale, n. 13), Milano, Luni Ed., 1998. Marcel-Dubois,C., La paramusique dans le charivari français contemporain, in Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Le charivari, Paris-New Jork, Mouton-La Haye, 1981. Rey-Flaud,

H., Le charivari. Les rituels fondamentaux de la sexualité

, Paris, Payot, 1985, p. 89. |

![]()